| Autoren | Glossen | Lyrik |

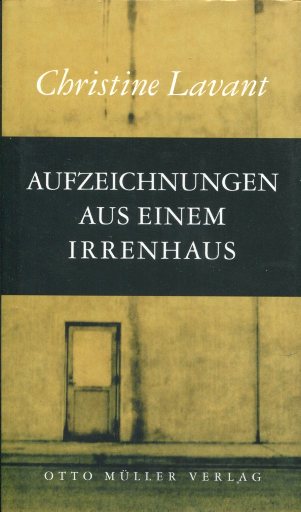

Christine Lavant

Christine Lavant

Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Annette Steinsiek und Ursula A. Schneider

Otto Müller Verlag 2001, 159 Seiten

ISBN 3-7013-1031-9

1935 lässt sich Christine Lavant, die da noch Christine Thonhauser hieß, nach einem misslungenen Suizidversuch in die Landes-Irrenanstalt in Klagenfurt einweisen, wo sie einer Arsenbehandlung unterzogen wird. Mehr als 10 Jahre später verarbeitet sie die sechs dort verbrachten Wochen [1] literarisch in diesen "Aufzeichnungen", die der letzte Teil einer autobiographischen Trilogie (nach "Das Kind" (1948) und "Das Krüglein" (1949)) hätte werden sollen. Ihr damaliger Verleger, Viktor Kubczak (Brentanoverlag), riet ihr allerdings zu einem anderen, frommen, Schluss, zu dem sie sich außerstande sah, weswegen der Text unveröffentlicht geblieben ist. Nora Wydenbruck, deren Übersetzung von "Das Kind" bereits in England erschienen war, erhielt dann das Manuskript der "Aufzeichnungen", fand aber keinen Verleger dafür [2]. Inzwischen war jedoch das ohnehin leicht zu durchschauende Pseudonym (der Ort, in dem sie aufgewachsen war, liegt im Lavanttal), das sich Christine Thonhauser, verheiratete Habernig, zugelegt hatte, bekannt geworden, und sie ersuchte Nora Wydenbruck um Rücksendung des Manuskripts, um ihre Familie durch eine Veröffentlichung nicht dem Spott der Dorfbewohner auszusetzen. Diese Rücksendung ist jedoch nie erfolgt, sodass das als verschollen gegoltene Manuskript Mitte der 90er Jahre im Nachlass der 1959 verstorbenen Nora Wydenbruck auftauchte. 2001 erschien es erstmals im Salzburger Otto Müller Verlag.

Die Erzählerin gerät in Station zwei, was bei den Mitinsassen Misstrauen hervorruft, da man gewöhnlich zuerst die Station drei zu durchlaufen hat. Sie bemüht sich, mit den Auffälligkeiten und Besonderheiten der anderen Patientinnen zurecht zu kommen und Zugang zu ihnen zu finden. Ihre Lage ist beschämend, da weder sie selbst noch ihre Familie für die Kosten der Unterbringung aufkommen kann. Die werden von ihrer Heimatgemeinde getragen. Sie bekommt regelmäßig Besuch von ihrem Schwager und findet mit der Zeit engeren Kontakt zu anderen Patientinnen. Dennoch ist sie häufig verzweifelt, weint und versucht schreibend die Situation zu bewältigen. Sie registriert die Gleichgültigkeit des Pflegepersonals gegenüber den Patienten und unter diesen selbst. Zunehmend auch an sich selbst. Aber es gibt Ausnahmen und sie bemüht sich, der institutionellen und praktischen Gewalt, die sie täglich erlebt, ihr liebevolles Verständnis entgegenzusetzen. Mit der Zeit imaginiert sie sich in eine Liebe zum "Primarius", die ihr aber weder Trost noch gar Erlösung bringt. "Nicht das Leben ist ja wichtig, nur das Erlebnis."

Der Text beschreibt die Beobachtungen in einer irritierenden Umgebung, die Suche nach Vertrautem im Fremden. Die Versuche sich zu integrieren [3], Beziehungen anzuknüpfen, Strukturen zu erkennen und die Hierarchien bei Patienten und Personal zu durchschauen, werden mit scharfem Blick und großer Empathie für ihre Leidensgenossinnen formuliert. Die Beschreibungen der verschiedenen Persönlichkeiten, die sich ihr mit der Zeit erschließen, sind prägnant und korrespondieren mit den wechselnden Befindlichkeiten ihrer selbst. Ein zutiefst berührender, stilistisch eigenwilliger Text, der weit über die Beschreibung der damaligen Zustände in psychiatrischen Einrichtungen hinaus zu denken gibt.

Das umfangreiche Nachwort der beiden Literaturwissenschaftlerinnen erläutert die Editionsgeschichte des Textes und gibt Auskunft über biographische Daten, die in diesem Zusammenhang relevant sind [4].

Im Zuge der Veröffentlichung einer Werkausgabe von Christine Lavant erschienen auch die "Aufzeichnungen" erneut unter leicht verändertem Titel ("Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus", Wallstein Verlag 2016), herausgegeben und mit einem umfangreichen Nachwort versehen von Klaus Amann.

Wenige Jahre nach Lavants Aufenthalt in der Anstalt in Klagenfurt wurde dort das nationalsozialistische Programm zur "Vernichtung lebensunwerten Lebens" durchgeführt, dem mehr als 1500 Patienten zum Opfer fielen. Die beteiligten Ärzte waren Christine Lavant zum größten Teil durch ihren Aufenthalt bekannt.

----------------------------

1. Vom 24. Oktober bis 30. November 1935.

2. Eine von ihr bearbeitete Übersetzung wurde als Funkerzählung 1959 von der BBC gesendet.

3. "Es ist gut verrückt zu sein unter Verrückten, und es wäre eine Sünde, ein geistiger Hochmut, so zu tun, als wäre ich es nicht." S. 64

4. Am 4. Juli 1915 in Groß-Edling bei St. Stefan als jüngstes von neun Kindern eines Bergarbeiters geboren. Sie war Zeit ihres Lebens von Krankheiten geplagt, besuchte nur wenige Jahre eine Schule. Bekannt wurde sie vor allem ihrer Gedichte wegen. Sie starb am 7. Juni 1973 in ihrem Geburtsort.

----------------------------

30. September 2020