| Autoren | Glossen | Lyrik |

Vladimir Jankélévitch

Vladimir Jankélévitch

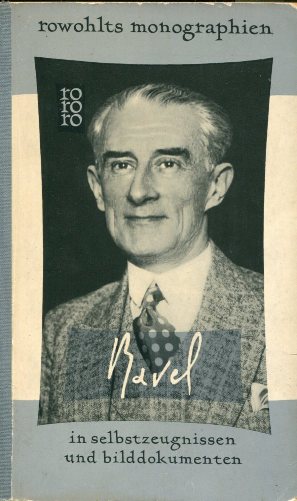

Maurice Ravel in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten

Rowohlt 1958, 167 Seiten

Vladimir Jankélévitchs (1903 – 1985) Monographie über Maurice Ravel ist keine Biographie, es ist eine detaillierte Studie über seine Musik. Er strukturiert dazu seine Untersuchung in drei zeitliche Epochen, in verschiedene kompositorische Elemente und mehrere Ausdrucksformen. Das hat Überschneidungen zur Folge, die aber zu keiner Redundanz führen, sondern zur Vertiefung der Analyse beitragen.

In einem einführenden Kapitel beschreibt Jankélévitch die musikalische Entwicklung Ravels parallell zu einigen wenigen biographischen Daten. Vor allem aber zeigt er die Einflüsse auf, die sich in Ravels Werk niedergeschlagen haben. Gabriel Fauré, dessen Schüler er war, Emmanuel Chabrier, Erik Satie, Massenet, russische Komponisten wie Mussorgsky, Borodin und Rimsky-Korsakov. Später dann Francois Couperin (der ihn zu seiner Komposition "Le Tombeau de Couperin" inspirierte), Liszt, aber auch der Jazz, Strawinsky und die Polytonalität. Malerei und Literatur (Mallarmé, Baudelaire etc.), das Russische Ballett führen zu immer neuen kompositorischen Versuchen, eine Entwicklung, die erst durch seine Krankheit endet. Nicht zuletzt spielt die gegenseitige Beeinflussung mit dem älteren Claude Debussy eine wichtige Rolle in seinem Werk.

Die erste Schaffensepoche reicht von 1875 bis 1905. In ihr entstehen drei Klavierwerke, Vokalwerke (herausragend: Scheherazade) und das Streichquartett in F-Dur. Jankélévitch analysiert sie im Detail unter Heranziehung einiger Notenbeispiele.

Die zweite Epoche umfasst die Jahre 1905 bis 1918 und beinhaltet unter anderem sechsundzwanzig Gesänge und einige Klavierwerke, die zu seinen besten gehören. Exotisches und folkloristische Einflüsse nehmen zu, die Ballettstücke "Daphnis et Chloé" und "Ma mère l'oye" entstehen sowie zwei Opern (La cloche engloutie und L'heure espagnole). Daneben zahlreiche Orchesterwerke und Arrangements [1].

Die dritte Epoche von 1918 bis 1937 zeigt keine geradlinige Entwicklung, neben härteren und aggressiveren Kompositionen entsteht Gefälliges. Jankélévitch konstatiert eine Rückkehr zu jener Einfachheit, "die der späte Bergson lehrte" [2]. Die Stücke werden teilweise anhand mehrere Takte umfassenden Notenbeispielen ausführlich vorgestellt. Das "Konzert für die linke Hand", das Ravel für Paul Wittgenstein komponierte, der seinen rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren hatte, entstand in dieser Zeit.

Es folgt ein umfangreicher zweiter Teil, in dem verschiedene kompositorische Elemente wie Rhythmik, Harmonik, Tonarten, Kontrapunkt usw untersucht werden. Zahlreiche Analysen und Notenbeispiele vertiefen das Verständnis mancher bereits vorher aufgeführter Kompositionen. Ravel experimentiert mit ausgefallenen Instrumenten wie dem "Aeoliphone" (?) in "Daphnis et Chloé" oder der Windmaschine in "Don Quichotte" [3]. Die Harmonik wird subtiler, abenteuerlicher [4].

Im dritten, "Appassionato" betitelten Teil, geht es vor allem um die verschiedenen Ausdrucksformen, die Ravel einsetzte. Er variiert eigene und fremde Sequenzen (Jankélévitch bezeichnet sie als "Fälschungen"), um tiefer gelegene Strukturen zu maskieren. Der Tanz spielt eine besondere Rolle in seinem Werk, und "auch dort, wo die Musik nicht den gleichförmigen Rhythmus eines Tanzes annimmt, neigt sie dazu, sich in choreographischer Form zu entwickeln" (S. 114). Ein großer Teil dieses Kapitels befasst sich mit den gegenseitigen Beeinflussungen und Unterschieden zu Debussy.

Ein Facit: "Die Musik Ravels drückt etwas aus, aber nur deshalb, weil sie es nicht gewollt hat. Ravel ist gerade deshalb tief, weil er oberflächlich ist: das ist die durchsichtige Tiefe, diejenige, die ganz in der Genauigkeit beruht.." S. 133

Es folgen eine umfangreiche Zeittafel, mehrere Seiten mit Selbstzeugnissen Ravels sowie Bemerkungen anderer Künstler zu seinem Werk. Abschließend ein dreiseitiges Werkverzeichnis sowie bibliographische Angaben.

Vladimir Jankélévitch war Philosoph und Musikwissenschaftler. Er lebte in Frankreich nachdem seine Familie aus Odessa emigriert war.

Noch bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde das Buch bei Rowohlt aufgelegt, inzwischen ist es nur noch antiquarisch erhältlich.

----------------------------

1. Zum Beispiel Debussy, Satie, Mussorgsky, Chopin, Rimsky-Korsakov u.a.

2. "Und dennoch muß man feststellen, daß alle seine Werke nach 1918, inbegriffen das so klare, durchsichtige, luftige "Klavierkonzert in G-Dur", in ihrer Art nur die Rückkehr zu jener Einfachheit zeigen, die der späte Bergson lehrte." S. 49

3. "Wie Stravinsky so wird auch er von jeder Art ungewöhnlicher oder ausgefallener Instrumente angezogen: dem "Aeoliphone" in 'Daphnis', einem würdigen Gegenstück zur "Windmaschine" in 'Don Quichotte', der "Jazzo-Flöte", die hinter den Kulissen den Gesang der Nachtigall nachahmt, dem Luthéal der 'Tzigane', nicht zu vergessen all die Lärminstrumente in 'L'Enfant et les Sortilèges', die Klapper, die Peitsche, das Xylophon; auch die Käseraspel fehlt nicht und auch nicht die Lotterietrommel und der Revolver." S. 81f

4. "Die Harmonik Ravels ist vollkommen bestimmt durch eine unersättliche Neugier, die ihn zu den entlegensten Kombinationen und zu immer subtileren Gebilden führt." S. 88

----------------------------

4. Dezember 2020

→ Musik